イベントレポート「中国におけるミニアプリ事例紹介」

今日は、オンラインイベント「PayPay Accelerator Program LIVE ~中国におけるミニアプリ事例紹介~」のイベントレポートをします。

また、PayPay Accelerator Programのプレイベント第四弾として、2020年10月に東証マザーズに上場したRetty代表の武田さんが、創業期のエピソードやヤフーとの提携の背景などを語る対談イベントを開催します。

12/2(水)19:00開催なので、エントリーはお早めに!

▼Webinarへのお申し込みはコチラ▼

https://zoom.us/webinar/register/WN_57ldxr60SCaOUhjB_HMpmg

WeChat、Alipayのミニアプリのエコシステム

今日は、これらの三つをテーマにお話ししていきたいと思います。

中国のミニアプリ事情や事例をご紹介したうえで、PayPayミニアプリ開発のヒントを皆さんと一緒に考えていきたいと思います!

ではまず、中国ミニアプリのエコシステムをご紹介していきます。

ミニアプリとは、プラットホームサービス内で起動できるダウンロード不要なアプリケーションです。

例えばWeChatで、(以下図左のメッセージ画面)サムネイル表示されているメッセージをタップすると、サービスのアプリケーション画面がWeChat内で立ち上がり、そこから予約や支払いを行えます。ミニアプリには、ここで紹介しているもの以外にも予約、ECなど様々なサービスが存在します。

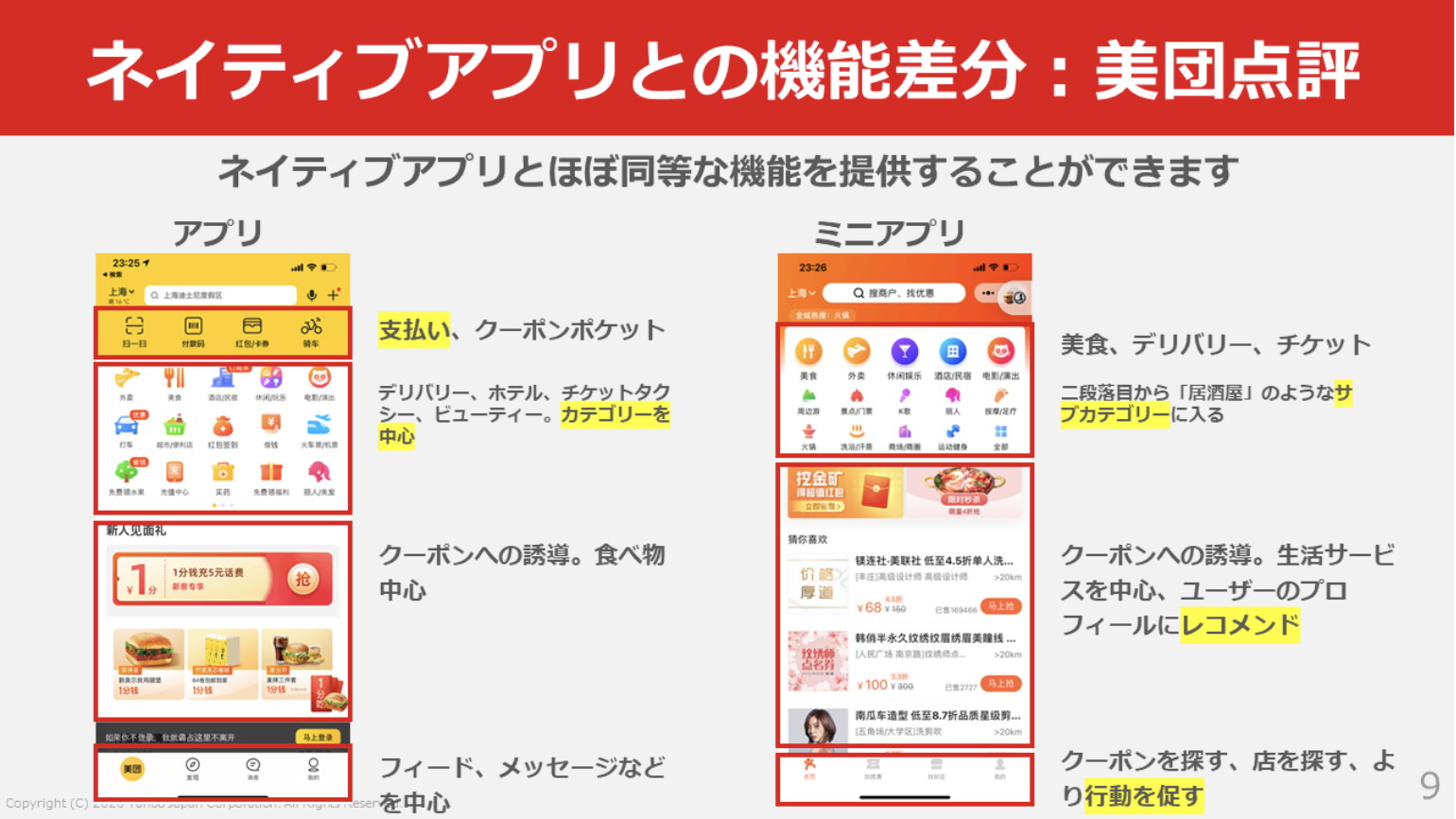

ネイティブアプリとミニアプリにはどんな機能の違いがあるかというのを、中国ネットサービス大手の美団点評という飲食店・旅行業の口コミサービスを事例として見ていきたいと思います。

ネイティブアプリ(以下図左)の場合は、画面上部に支払いやスキャンなどの店舗などでよく使うサービスのショートカットがあります。

一方で、ミニアプリ(以下図右)には画面二段目から、「居酒屋」のような具体的なサブカテゴリーをいきなり選択するようになっていて、店舗予約といったオンライン上のユーザーの行動に直結しやすい構成に変わっています。

また、画面下部のクーポン誘導も画面も、WeChatのアカウント情報などと連携したクーポン表示が行われるようになっています。

続いて、中国ミニアプリの市場環境についてお話していきます

WeChatは、中国のコミュニケーションサービスで、国内だとLINEに近いサービスです。

Alipayは、中国でシェア率の高い決済サービスです。

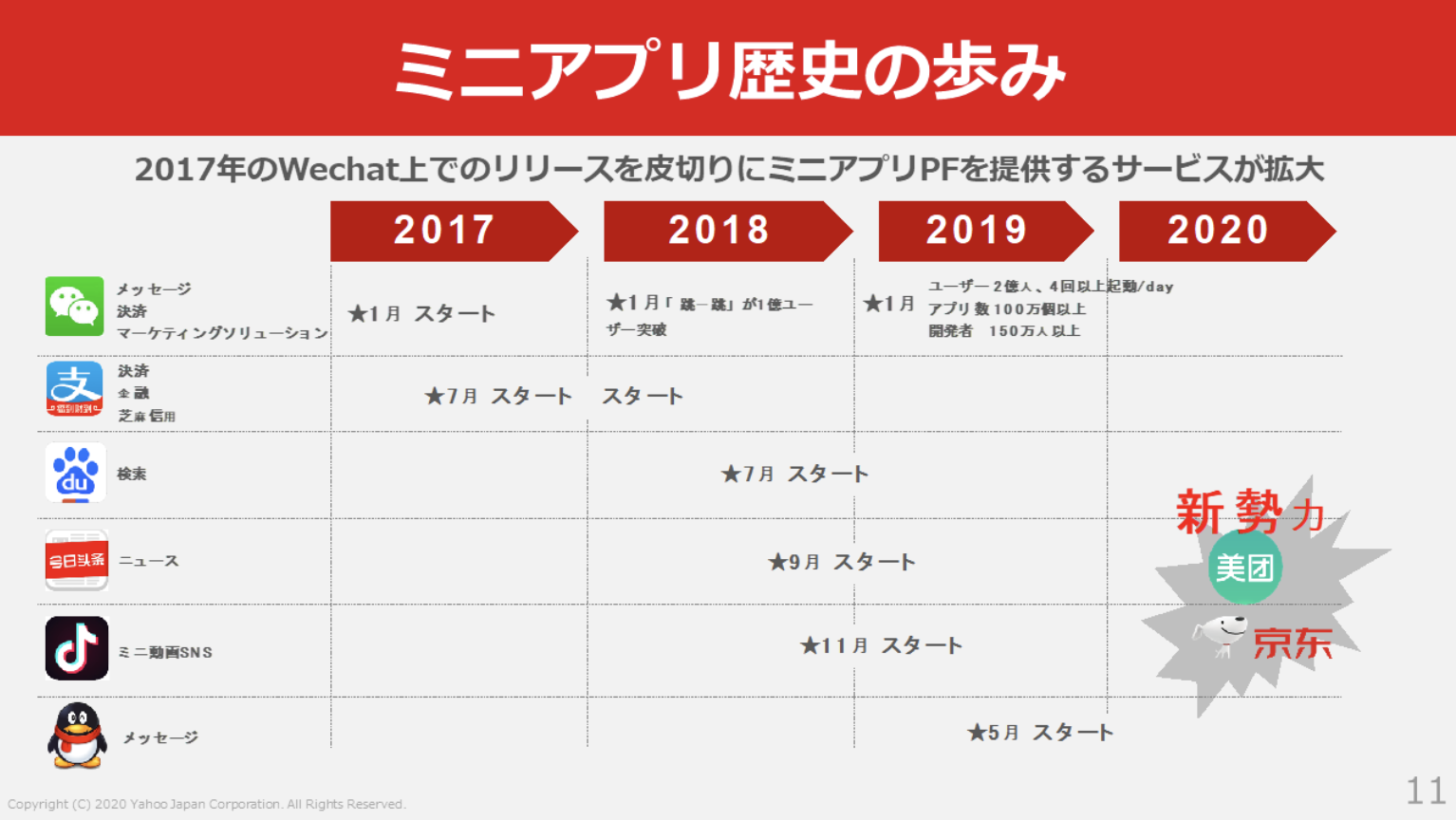

元々ミニアプリの文化は、WeChatから始まりました。メッセンジャー以外の様々なサービスをWeChat上でも使えた方がユーザーにとって良いのではないか、という仮説からゲームをはじめとする様々なサービスがミニアプリとして実装されていきました。

そこから、Alipay、Baidu、ByteDanceといった様々なテックジャイアントたちが参入し始めました。直近では、美団点評、京東なども参入し始めています。

ミニアプリのプレイヤーはプラットフォーム側が増えているわけではなく、ミニアプリのサービスを提供する事業者も増えています。

(以下図中央の赤枠)部分がミニアプリのサービス提供者ですが、非常に多くのプレイヤーがいることがお分かりいただけると思います。

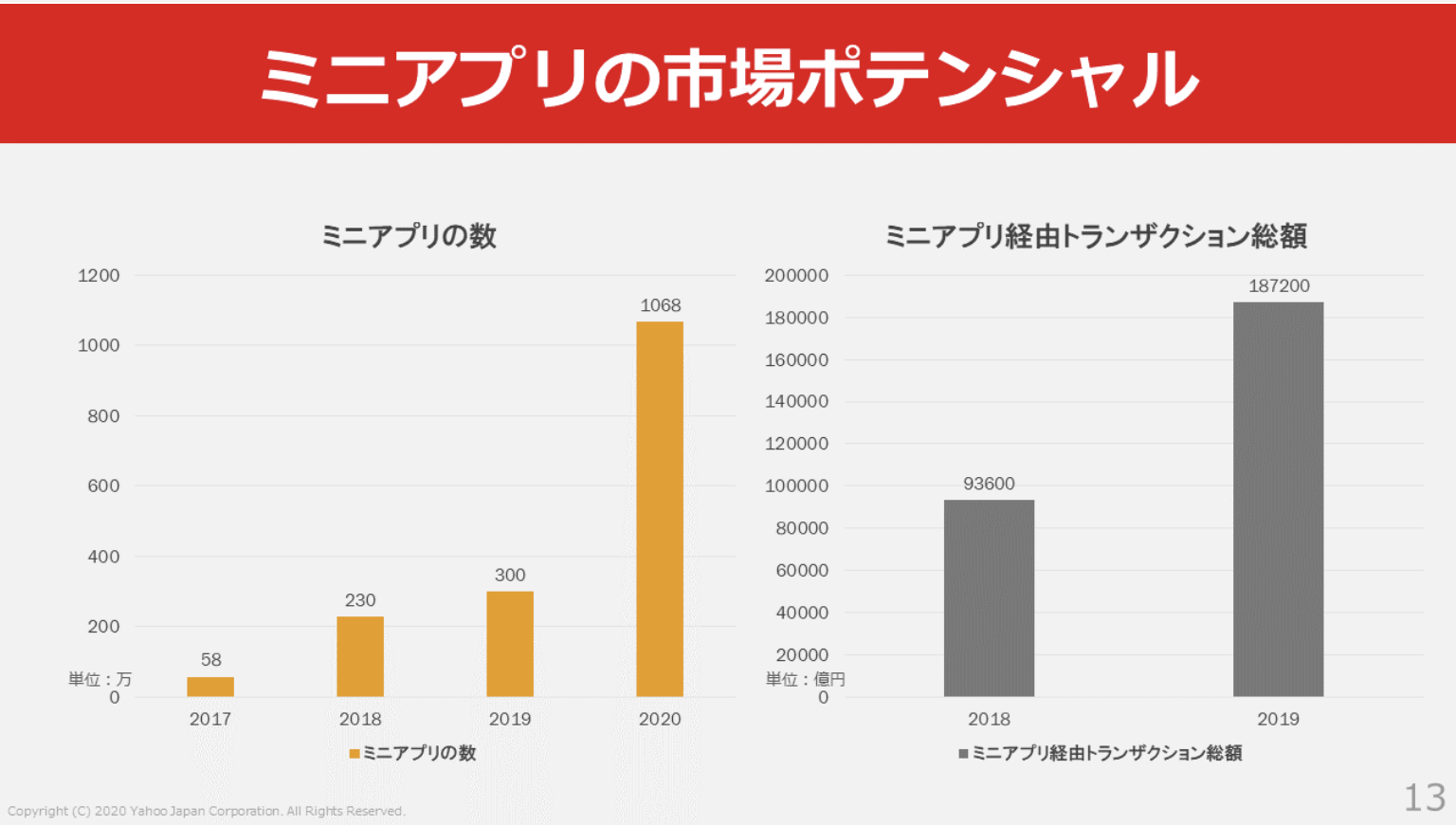

実際にローンチされているミニアプリ数の推移を見てみると、昨年が300万サービスだったのに対して、今年には1,068万サービスまで一気に増加していることが分かります。

ミニアプリが生んだトランザクション(GMV)も、2018年は9兆円程度だったのに対し、2019年は18兆円まで急激に伸びています。

こういった背景から、中国では最近、「ミニアプリから新興プレイヤーが生まれてくるのではないか」とも言われています。

続いて、今年10月のミニアプリランキングから見える、中国ミニアプリのトレンドを分析していきます。

1位はお出かけのDiDiで、このように位置情報からタクシーの配車など様々なサービスを受けることができます。

2位は共同購入サービスの拼多多で、ネイティブアプリ並みのECのユーザー体験や、ライブコマースも提供しています。

3位は、中国物流サービスのSFホールディングスは、物流の配送検索サービスを提供しています。郵便などの物流サービスは、日常での利用頻度はそこまで高くないものの、日常生活には不可欠なサービスです。ネイティブアプリをダウンロードするには手間がかかるので、ミニアプリ化で手軽に使うにはちょうどいいサービスだと感じています。

2大プラットフォームのミニアプリ事例

ここからはプラットフォームごとの具体的なミニアプリ事例を紹介していきたいと思います。

まず、WeChatとAlipayのサービスのプラットフォーム内の共通点についてです。

WeChatは人とのつながりを中心としたサービス提供がされており、ゲーム系やメディア系、EC系のサービスが多いです。

Alipayは日常生活の価値交換(特に支払い)を中心としています。例えば、美団点評のようなO2Oサービスや、ローン借り入れなどのサービスが挙げられます。

WeChatでどのようにミニアプリが利用されるかというと、入り口としては、コミュニケーション内のサムネイルやミニアプリセンター、やテキスト、位置情報によるミニアプリ検索機能などの4つが挙げられます。

WeChatのミニアプリとして一番有名なのは拼多多で、メッセンジャーからの遷移でミニアプリを開いてから、ネイティブアプリと同じレベルのスムーズなユーザー体験を実現しています。

ミニアプリらしい特徴として、自分の気になる商品を気軽に友人にシェアして、その商品を購入することができる機能も提供しています。ソーシャルならではのバイラル性で共同購入を実現し、他社ECよりも大きなアドバンテージを得られました。なお、WeChat内での決済も可能になっています。

O2Oカテゴリの事例としては、美団点評やマクドナルドなどが挙げられます。

グルメ系サービスは日常での利用頻度が高くメッセンジャーでのシェアも多くされる傾向があり、企業がユーザー接点を抑える重要性が特に高いです。

こうしたことから、デリバリー以外でも、ピックアップや飲食予約など様々なサービスがO2O領域では存在します。

例えばマクドナルドなら、ミニアプリで近くの店舗検索や、メニュー検索などが行えたり、ミニアプリ用のクーポンも発行ができます。これらの機能によって、ユーザーを店舗来店まで誘導することができます。

国内なら例えば、menuのようなサービスがPayPay内に実装されると、食べたいものをすぐ注文することができるようになったり、といったサービス提供の形が考えられます。

メディアカテゴリでは、金融メディアの雪球が挙げられます。

雪球では、株価推移や他のユーザーの投稿などを見ることができます。これらの株価推移やユーザー投稿を、メッセンジャーでシェアすることもでき、非常に便利な機能がミニアプリ化されています。

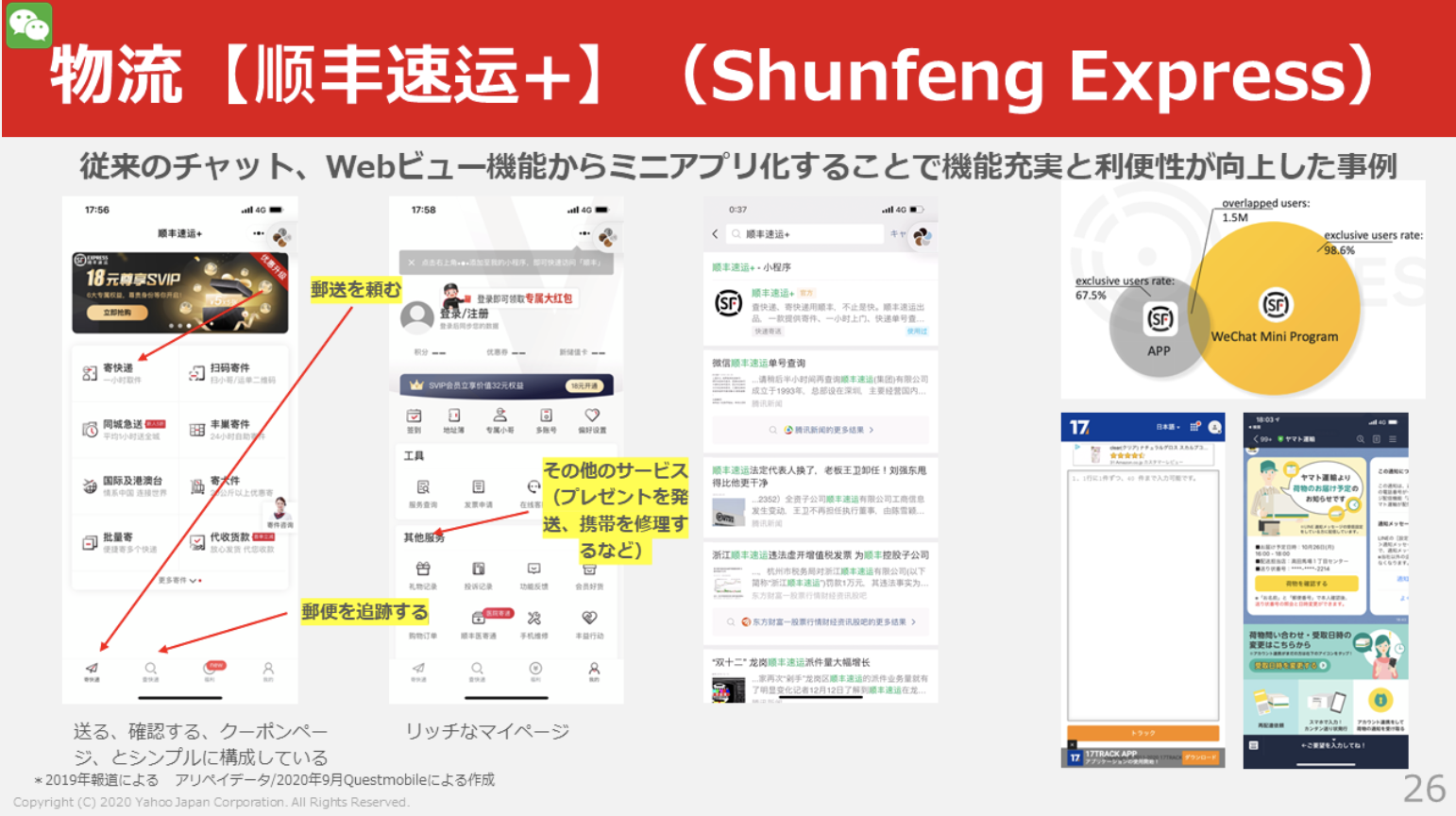

物流カテゴリでは、SFホールディングスの利用率が非常に高いです。ミニアプリの中で郵送の依頼や輸送状況の確認ができる機能を提供していて、WeChatのアカウントと連携することも可能です。また、スキャン機能を使うと、スキャンされた商品の輸送状況を確認することもできます。

日本でこのような物流サービスをミニアプリ化すれば、今はネイティブアプリなどの利用が中心の配達サービスも、ミニアプリとして必要な時に簡単に利用することができます。

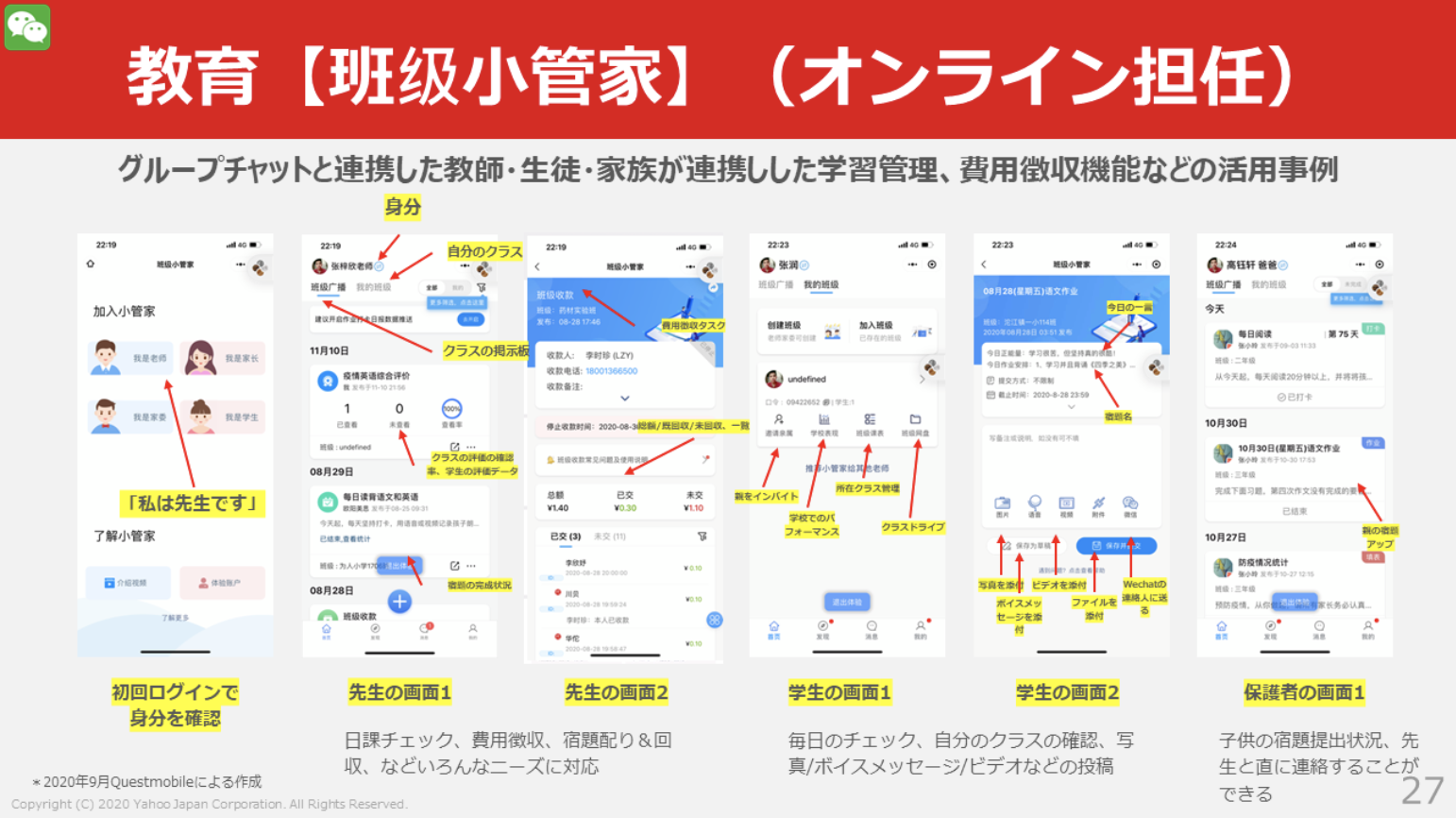

教育カテゴリでも、学習管理サービスがミニアプリ化されており、先生から生徒へのお金の徴収状況などが確認でき、利便性が高いサービスになっています。

続いて、Alipayをご紹介します。

WeChatとの違いは、Alipayはミニアプリをトップページ上部に表示しており、自身でトップページに表示するミニアプリをカスタマイズが可能な点です。それ以外はWeChatと大きな差異はありません。

事例としては、金融カテゴリのWangshangローンという、自社サービスのミニアプリが挙げられます。このサービスの特徴は、Alipayの信用スコアと連携し会員登録不要でお金の借り入れが可能な点です。

こうしたサービスは、PayPayとも親和性が高いと思われます。

金融カテゴリだけでなくO2Oカテゴリでも、信用スコアは多くのサービスで連携されています。

ズーズーGOというサービスでは、Alipayの信用スコアと連携して、信用スコアの高いユーザーにのみ料金の後払い形式で提供したり、レンタカーの貸し出しや駐車料金が安くなるシステムを導入しています。国内でも、こうしたサービスとの親和性は高いと思います。

モバイルバッテリーのミニアプリも、信用スコアの評価によっては後払い可能なモバイルバッテリーの貸し出し機能が提供されています。

PayPayではこうした信用スコア機能は実装されていませんが、こうした機能が実装されれば、今まで上げたようなAlipayに近いユースケースも生まれてくるのではないでしょうか。

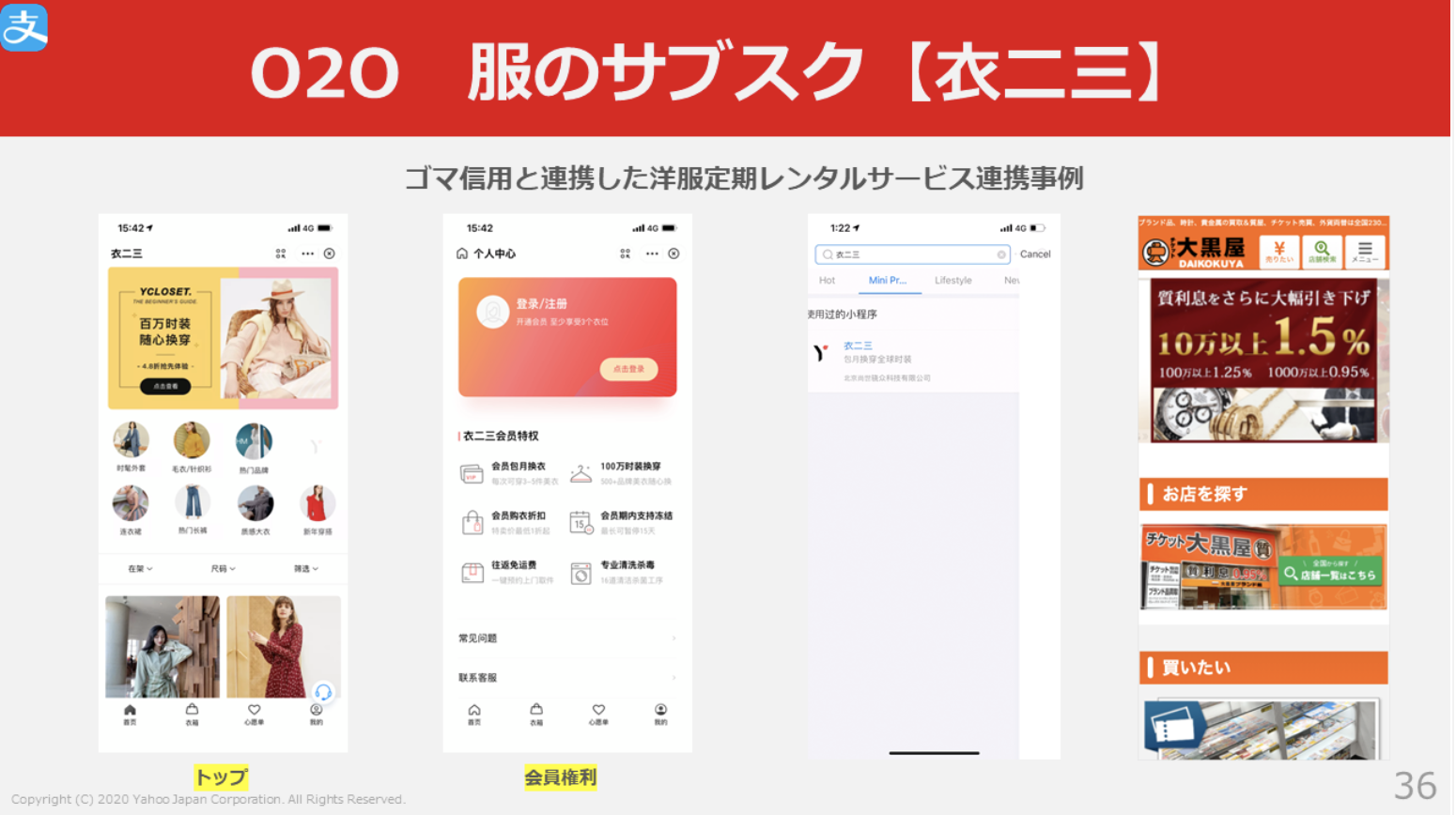

続いてはサブスクリプションのサービスで、洋服の定期レンタルサービスの会員登録を、Alipayのユーザー情報で行うことができるようになっています。

国内のレンタル事業者でも、同じような連携機能は実現できるかと思います。

中国のメルカリのようなサービスでは、自分の携帯電話の端末情報(機種名や、wifiが使えるかなど機能のアクティブ情報)をミニアプリ内から読み込むことで、スマートフォンの売却を簡単にオンライン上で見積もりし、即売却、郵送をすることができます。

また、Alipayと連携することで、自分が商品の売却時にどんなキャンペーン特典を受けられるかも、ユーザー情報から即時に確認することができます。

国内でサービスでも、こうしたユースケースは同カテゴリにおいてあり得ると思います。

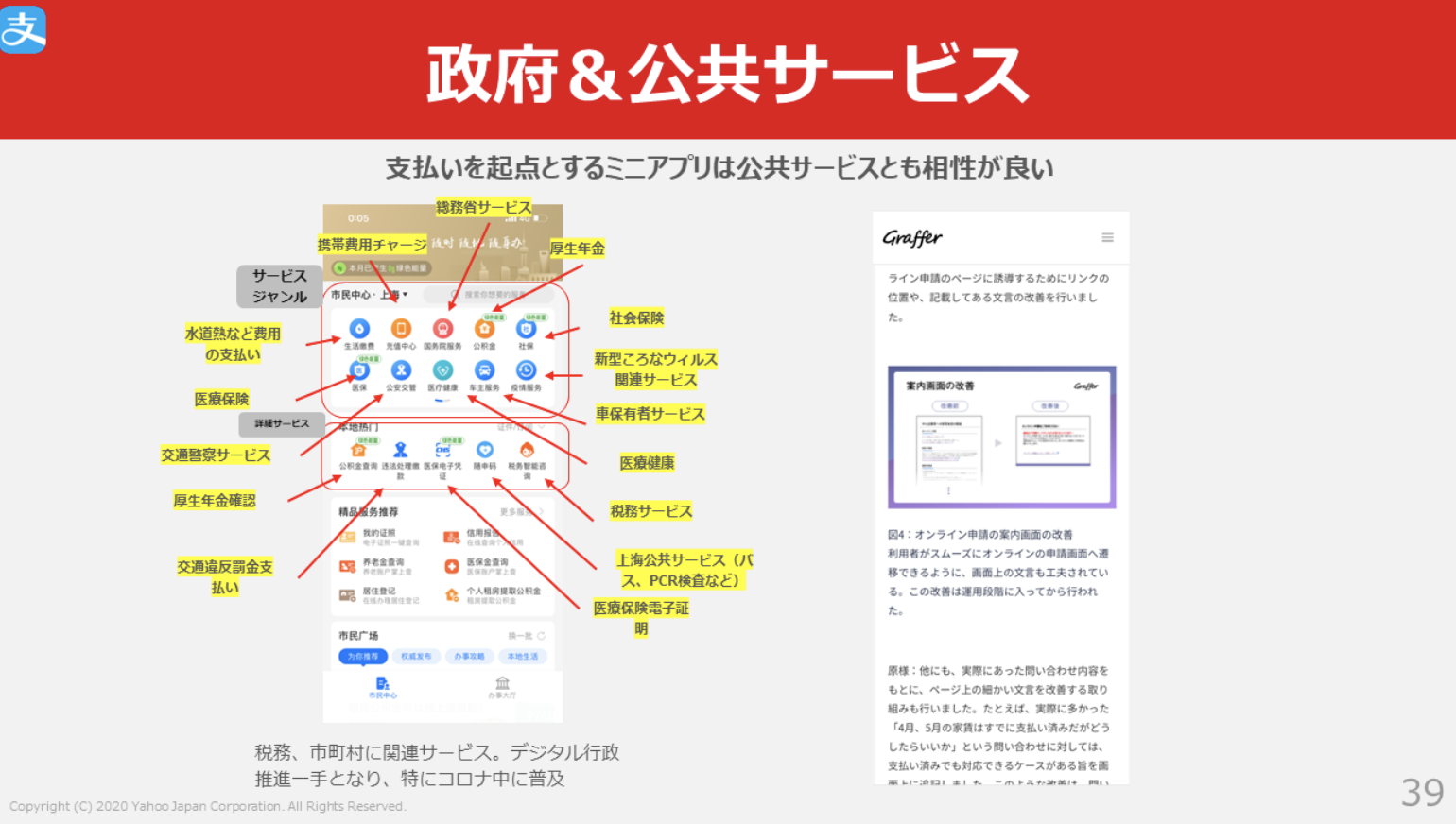

最後は政府系サービスで、ミニアプリで光熱費支払いや、保険などのサービスを一括管理/依頼を行うことができます。今話題のデジタル行政とマッチしたサービスなので、こうしたサービスをPayPayで提供するのも、ユーザー価値が高いと考えています。

これまでの事例の傾向をまとめると、WeChatのようなメッセンジャー系プラットフォームでは、人と人との間に発生する支払い関連のサービス提供する親和性が高く、Alipayのような決済サービスの場合、個人対企業で支払いが発生するサービスや、店舗の入出金管理サービスなどで、ミニアプリがより適していると考えられます。

ただ、WeChatやAlipayのサービス事例をそのまま実装するのではなく、PayPayになじむに、国内ユーザー向けにローカライズされたサービスを柔軟に考えていくことも重要です。

こうした先行事例をヒントにすると、PayPayの中に多種多様なサービスが導入される可能性が考えられますね。ぜひ、今日の事例も、アイデアづくりの参考にしつつ、革新的なミニアプリ向けのサービスを考えていただければと思います!

Q&A

・中国ではミニアプリの数が急増しているのですね

コロナで各事業者は集客面に課題を抱えており、ミニアプリは新規利用者が急増しているチャネルであることから、集客力を高めたい新規参入プレイヤーがより増加しています。

また、中国では地方や高齢者のネットユーザーが増加していますが、高齢者は、会員登録などの複雑な作業に不慣れなケースが多いと思われますが、ミニアプリはそうした高齢者にも簡単なユーザー認証で会員登録ができる機能提供が成されているため、ニーズに合致していると考えられます。

・ミニアプリだからこそ流行った、ミニアプリネイティブ的なサービスはありますか?

「ジャンプ」というゲームはWeChat内で流行しました。ゲームカテゴリはこれ以外にも流行したミニアプリが複数ありました。拼多多はミニアプリを含めたWeChatというプラットフォーム全体をハックすることで、急成長を遂げることができたため、サービス普及の一端を担ったともいえるでしょう。

・PayPay上でYIDやソフトバンクIDを利用することができるようになりますか?今後個人情報などの企業への提供は行われますか?

PayPay上でユーザーがID情報を連携していれば物理的には可能です。必要なユースケース(例えば、ライドシェアサービスでユーザーの電話番号の確認が必要である、など)があれば、ユーザーの同意のもとPayPay上の登録情報を連携することができます。

・中国において、ミニアプリ事業者はプラットフォーマーとの独占契約があったり、プラットフォーム間の住み分けが成されているのでしょうか?

非常に難しいところですが、一部は出資者の関係などから成約があるケースも存在します。例えば拼多多は、Tencentからの出資を受けているため、他PFでのミニアプリはリリースしにくかったりします。

同じように、ByteDanceがWeChat上でミニアプリをリリースするのは、競合である関係上難しいとも思われるため、こうした影響から自然と住み分けが成されている印象です。

・WeChatやアリペイなどのミニアプリとの互換性はどれくらい意識したほうが良いのでしょうか?

PayPayミニアプリは、web viewで実装できるため、基本的に互換性は高い仕様になっています。そのため、互換性はそこまでご心配いただかなくても問題ないかと思います。

・今はまだ、ネイティブアプリをミニアプリ化するケースが多いですが、今後はミニアプリ特化したサービスが増えていくと思いますか?

今後はミニアプリ特化したサービスも増えていくと思います。例えば、物品買取のサービスはAlipayの会員情報を利用することで、ミニアプリ特有のキャンペーンや機能提供が行えています。このように、「ミニアプリだからこそできる機能」を使ったサービスは増えていくでしょう。

・PayPay側で導入してほしい特定の業種などはあるのでしょうか?

生活に根付いたサービス全般なら、何でも対象としたいですし、できる限りカテゴリなどの制限は設けず、広い視野から革新的サービスが増えていくのが理想的だと考えています。

事業連携による成長イメージを知りたいあなたに!

YJキャピタルでは、ミニアプリ開発に特化したプログラムであるPayPayアクセラレータープログラムをPayPay、East Venturesと共同運営しています。

12月2日(水)第四弾イベントとして、2020年10月に東証マザーズに上場したRetty代表の武田さんに、創業期のエピソードやヤフーとの提携の背景などを語っていただく対談イベントを開催します。

■概要

PayPay Accelerator Programは、3,300万人を超えるユーザーが登録しているPayPayアプリ上でご自身のサービスをミニアプリとしてローンチすることを目指すスタートアップ支援プログラムです。採択されたスタートアップは、PayPayと協力しながら、市場への挑戦、サービスの拡大を図っていくこととなります。

このイベントでは、「スタートアップの成長と事業連携」と題し、他社との連携をどのように事業連携に活かすのかをトークテーマとして、今年10月に東証マザーズ市場に上場したRetty社 代表取締役 武田 和也氏をゲストとしてお招きし、Retty創業から今に至るまでの道筋や、ヤフーとの戦略的パートナーシップ締結の狙いや背景を、YJキャピタル 代表取締役 堀 新一郎との対談形式でお話しいただきます!

■申し込み方法

以下URLよりお申し込みください。お申込みいただいたメールアドレスまで、イベント参加用URLを送付いたします

https://zoom.us/webinar/register/WN_57ldxr60SCaOUhjB_HMpmg

PayPayミニアプリの開発方法が知りたいあなたに!

PayPay技術者からPayPayミニアプリのAPIと開発方法を紹介するwebinarを12月1日(火)19:00から開催します。こちらもご興味ある方はぜひご参加ください。

■webinarのトピック

・PayPayというプラットフォームでサービスを構築、または追加するメリット

・新しいテクノロジーと既存のテクノロジーを活用して、開発を簡単にする方法

・実装可能なサービスの種類

・決済APIを使って連携する方法

■日時

12月1日(火)19:00

■所要時間

60分

■配信方法

YouTubeライブ

■お申込み

以下のフォームからお申し込みください。イベント前日までにYouTube Liveのリンクから登録した方全員に、メールでご案内をお送りします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu-COlpsn4IfS0UC4FEAdtNbnkZzU47gU0AGfoVigW7iTytg/viewform

■イベント概要ページ

https://blog.paypay.ne.jp/paypay-miniapp-webinar/

「PayPay Accelerator Program」について

「PayPay Accelerator Program」は、PayPay、YJキャピタル、East Venturesの3社が協同で提供するプログラムで、参加するスタートアップ企業に対し、PayPayによる技術的支援とYJキャピタルおよびEast Venturesによるビジネス面におけるメンタリングサポートを行います。参加対象となるスタートアップ企業は、業種は問わず、アーリーステージ(※1)の企業が対象で、本プログラムで完成したプロダクトを全国で3,300万人以上(※2)が利用する「PayPay」のミニアプリとして提供(※3)できます。

PayPayは、10月26日より開発者向けツール「PayPay for Developers」上でミニアプリに関するオープンAPIの提供を開始しました。オープンAPIを公開するだけでなく、「PayPay Accelerator Program」を提供することで、スタートアップ企業の先進的な技術、斬新なアイディアとのシナジーで、ユーザーの生活をもっと豊かで便利にする「スーパーアプリ」化を促進するようなミニアプリの提供、拡充を目指します。

<ミニアプリに関するオープンAPI提供開始について>

https://about.paypay.ne.jp/pr/20201026/01/

募集内容およびスケジュール、参加企業への特典などの詳細はプログラム公式HPをご覧ください。

<プログラムHP>

http://accelerator.paypay.ne.jp/

※1 自社提供のプロダクトがすでにある、シリーズA以前のスタートアップ企業を主な対象としています

※2 アカウント登録を行ったユーザーの数です。(2020年10月19日時点)

※3 企業が自社サービスをミニアプリとして提供を開始するためには、「PayPay for Developers」で加盟店登録を行い、所定の審査に通過した場合のみ可能です。また、本プログラムにおいては、最終成果報告会において承認されたサービスにつき、ミニアプリとして提供を開始する予定です。

Share

Share Share

Share Share

Share